コラム

今週の話題:CEPsとエヴォークトセットは習慣的ブランド選択の基礎

1.カテゴリーエントリーポイント

消費者がブランド選択、購入ブランドを決める前段階にカテゴリーを決めるプロセスがあり、カテゴリーを決定した瞬間

第一番に想起されるブランドは、購入確率が最大になる、つまり、トップシェアを取れる。これが、カテゴリーエントリー

ポイントである。

当たり前のことを大げさに言っている感はあるが、CEPsの第一想起を取るためにマーケティング施策を工夫している。

ブランド認知率のトップを取れと言いかえられるが、認知と想起は違うことに留意したい。認知は「知っている」ことだが、

知っているだけでは不十分で、生活者の購入場面で想起、思い出してもらう必要がある。

ブランド名とともに、「買いたい、買う」との情動を伴って想起されないと意味がない。

知識としてのブランド認知だけでなく、好感情と行動意欲を持った第一想起でなくてはいけない。

例えば、アサヒスーパードライで見ると「ご存じのビール銘柄は?」の認知率調査の回答は重要ではない。

CEPs的には「今夜は酒を飲みたい」という場面で、「そうだビールにしよう」がカテゴリーエントリーポイントで、この時

スーパードライが真っ先に想起されるかどうかがテーマになる。

そのためにはスーパドライの名前を連呼して憶えてもらう方法は適切ではなく、「酒飲みたい、ビールにしよう」との

心理状態にフィットするコミュニケーションコンテンツとともにスーパドライを記憶してもらう必要がある。

当然、酒カテゴリーからビールカテゴリーに誘導する施策も必要になるが、カテゴリ選択は単独ブランドの力だけでなく、

競合ブランドとの協同作業が必要だが、競合関係にあるだけに明示的な戦略提案はできない。

2.エヴォークトセット(EVS)

エヴォークトセットは「購入可能選択肢」「買うことがある、買ってもいいブランド」のかたまりという意味である。

エヴォークトセットに入っていないブランドは買われること(チャンス)はないとされる。

CEPsも第一想起に次いで第二、第三、とあるはずだし、EVSもカテゴリーごとにあるからこの2つの概念は非常に似ている。EVSをカテゴリーごとに考えればほとんどCEPsになる。

違いは、CEPsは購入行動プロセスの要素を含む動的概念だが、EVSはより静的概念といえる。

3.CEPsもEVSも記憶と想起の問題である

想起とは記憶されているものを呼び出して意識の登らせることである。

そして、記憶には意味記憶とエピソード記憶があり、実際の生活場面では、エピソード記憶の方が強い。

試験会場なら丸暗記してきた意味記憶も力を発揮できるが生活場面、購入場面では想起力は弱い。

実際に買って使った体験のあるブランドの方が、CMで見ただけのブランドより、よく記憶され、思い出しやすいだろう

ことは納得的である。

また、使われない記憶は時間の経過とともに劣化し、最終的にはゼロとなって想起されなくなる。

ということから、CEPsもEVSも購入頻度が高く、習慣的にブランド選択されるジャンル、カテゴリーのモデルと言える。

新製品が次々に投入されるジャンルでは、第一想起も入れ替わりが激しく購入体験もすぐに上書きされてしまう。

また、購入体験、使用体験の良し悪しによっても大きく違う。

良い購入体験はフォワード記憶となるが、悪い購入体験はネガティブ記憶になり、買わないブランドとして第一

想起され、最終的に決して買われないブランドに位置づけられてしまう。

4.カスタマージャーニーとCEPs、EVS

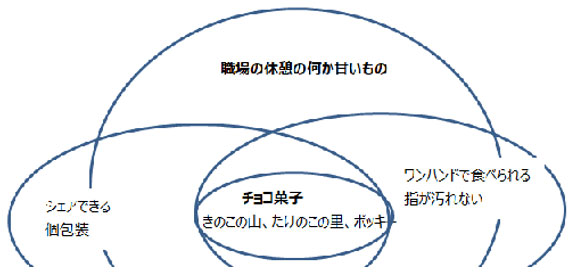

ここで、「きのこの山」購入をゴールとしたカスタマージャーニーとCEPs、EVSを思考実験する。

仕事に集中してた午後、疲れを癒す息抜きをしたいと思ったグループリーダーは「みんなのおやつに何か甘いものを買おうか」と思いつく。

ここでのカテゴリーは「甘いもの」と非常に大きい。和菓子、ケーキ、チョコレート、アイスクリームなどがEVSであり、

ブランドまでの距離は遠い。

ジャーニの次のステップでは「職場でお茶しながらみんなで食べるもの」とカテゴリーがしぼられる。

ここで、和菓子、ケーキは価格が高いので消えて、チョコレート、アイスクリームはシェアしずらいので消える。

意識的か無意識かは別にして「みんなでシェアできる」」というカテゴリー条件が浮上している。

さらに「みんなキーボード使うのでワンハンドで指先が汚れない」という条件がはっきりしてきて、「チョコ菓子」に決まる。ここがエントリーポイントだから、CEPsが課題になる。

CEPs、なら「きのこの山が第一想起で、EVSならきのこの山が想起集合に入っていることが条件になる。

そして、ジャーニーの終着ゴールできのこの山を買って帰る。

このジャーニーのカテゴリーは「何か甘いもの、シェアしやすもの、ワンハンドで食べられるもの」という絞り込み条件に従って動いてきた。

息抜きに何か甘いものという欲求は、いきなり、チョコ菓子→きのこの山とはならないのである。

これは、生活者が購入行動の中で行うカテゴリー分けとマーケターのそれとはだいぶ違うことの確認である。

5.習慣的ブランド選択とカテゴリー戦略

習慣的ブランド選択が定着したカテゴリーでは第一想起されるトップブランドをひっくり返すのは非常に困難である。

トップブランドは購入の繰り返しによってCEPsもEVSも強化され続けるからである。

2位以下ブランドの方法のひとつにカテゴリーの差別化戦略がある。

簡単な例ではビールカテゴリーでトップのアサヒスーパードライ対抗のためにはビールカテゴリーに新しいサブカテ

ゴリーを持ち込むことである。

すでにやられているがビールカテゴリーにプレミアムビールという新カテゴリーを持ち込む戦略である。

プレミアム以外でもサブカテゴリーはあるが、サブカテゴリーガはあくまでもサブであり、トップブランドをひっくり返す力

がない場合が多いことに留意すべきである。

それよりもチョコ菓子で見たように購入者、生活者の情動の動きにフィットしたカテゴリー分割を研究すべきであろう。

2025.9