コラム

「ふれる」定性、「さわる」定量

伊藤亜紗『手の倫理』第4章を参考にしてマーケティングリサーチの方法論を考える。

触覚(手)には「さわる」と「ふれる」という2つの表現がある。

五感の中で視覚は「見る・見られる」、聴覚は「話す・聞く(聞かれる)」という関係性がある。

味覚と嗅覚にはこの関係性が成立しずらいか非常に弱い。

触覚はこの主体(働きかけ)と客体(受入れ)の関係性が非常に強く、さわる・さわられる、ふれる・ふれられる、関係がはっきりしている。

さわるとふれるで、さわるの典型は医者の触診かもしれない。

さわる人が医者であることからくる安心感と信頼性がさわられる人(患者)の中にあるので、スムースにさわる・さわられる関係が成立する。

医者と患者のような関係以外で、さわる・さわられる関係性が無理なく成立するには、さわる・さわられる以前にお互いの親しさや信頼関係が

成立している必要がある。

ふれるは、さわるに比べて主体(ふれる側)と客体(ふれられる側)の区別が弱く感覚(触覚)も弱いし、接触が一時的である。

さわるには偶然はほとんどなく、ふれるには偶然がありうる。

痴漢の言い訳に「偶然、さわった」というのがあるが、ふれたならまだしも、さわるに偶然はない。

そこにあるのは痴漢の意思である。

さわるには力関係、上下関係があるが、ふれるはほぼ対等な相互作用である。

ふれるからさわるへの発展はあるが、さわるからふれるへの「収縮?」はほぼない。

触覚経由の情報交換を考える。

ここでも医者の診断を例にすると、医者が皮膚(手)を通して患部などにさわる触診で得られる情報は、視診、聴診、検査データから得られる情報とは違ったものがあるようである。

医者にインタビューすると視診や、聴診よりもシャープさに欠けるが、触診は患者の全体像がわかりやすいとのことだった。

触診には治癒効果もあるらしいが、これは医学的エビデンスより、民間療法(とんでも)的であろう。

マーケティングリサーチの現場で触覚を使った情報収集はほぼない。

インタビュー調査でも対象者にさわる・ふれることは禁忌であり、コトバを通して相手の認知・心理に触れるのである。

ここで、さわる・ふれるをキーワードにしてリサーチ方法論を考え直してみる。

『手の倫理』ではさわるとふれるを以下のように区分けしている。

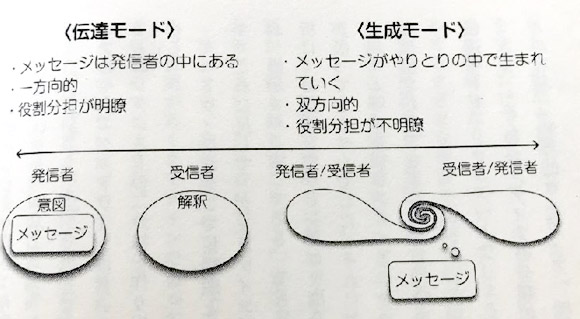

さわるは伝達モード、ふれるは生成モードのコミュニケーションとしている。

伝達モード(さわる)のメッセージは、発信者(調査者)が仮説に基づいて組み立て、表現を決め、受信者(対象者)に一方的に送られて

回答を求める形をとる。

受信者はメッセージ内容に疑問や質問をすることはできず、主導権は発信者にあって、一種の支配・被支配の関係ができている。

メッセージが双方向になることはなく、メッセージ内容に相互作用による発展性は期待できない。

発信者の設計(メッセージ内容)以外の新しい情報はない。

生成モードのコミュニケーションは、双方のやりとりの中でメッセージの輪郭がはっきりしてきて、進行によって書き換えも行われる。

双方向性と発展性・創造性が重要で、発信者・受信者の役割分担は弱い。

生成されるメッセージの構造があいまいなままに終わることもあり、その責任の所在も不明確になるリスクがある。

ここで「さわる定量、ふれる定性」とのキャッチコピーが出てくるが、本来はさわるとふれるの融合・併用がリサーチの方法である。

リサーチでのさわるは、調査主体が綿密に仮説を練り、それに基づいた調査票、選択肢を検討しつくして発信するものである。

この作業が不十分なまま、ふれるリサーチと称して自由回答:OAを多用するのは愚策である。

現在のところ、定量調査(ネットリサーチ)で双方向性を保証できるシステムはどこからも提案されていない。(デルファイ法が近いか)

定性調査だからと言って、インタビューフローをあいまいに作成し、対象者との双方向性に過剰に期待するのは怠慢だし、逆にキチキチにフローを

作りこんで対象者にイエス/ノーを迫るだけのインタビューは、勘違いもはなはだしい。

さわる定量調査では、ローデータを調査票をみながら眺めてみることが、リサーチ(対象者)の琴線に「ふれる」機会であろう。

この作業は分析に深さと新しい発見をもたらすので、ルーティンに組み込むべきである。

ふれる定性調査ではインタビュー中に仮説のスクラップビルドを行いながら、対象者に「しつこく迫る」ことが、さわるに近づく道のひとつである。

2021.5